Léopold Sédar Senghor et Omar Blondin Diop se ressemblent sur certains points mais, essentiellement, ils représentent deux Sénégal. Les deux sont passés par Louis Le Grand et l’ENS. Senghor a vécu longtemps et est mort dans son pays de cœur, la France. Blondin, quant à lui, est mort en prison, incarcéré sur les ordres du premier ; il perd la vie âgé d’à peine 26 ans. À travers le parcours de ces deux hommes, c’est l’histoire d’une nation sous emprise qui se déroule.

Même lycée, même école, mais l’âme, elle, ne peut être double. Senghor a laissé derrière lui des millions de Sénégalais assoiffés de justice et de changement après plus d’un siècle de déshumanisation et de domination. En choisissant la continuité de l’horreur, il s’est constitué en tant qu’étendard de l’indécence et pourfendeur de l’indépendance. Quelle pire trahison pour un homme d’État que de pervertir la volonté du peuple ? Senghor a dirigé pendant vingt ans (1960-1980), un pays qu’il n’aimait pas et qu’il transforma en un simple potentat.

Blondin est mort dans l’oubli, sur l’île qui a vu tant d’hommes partir et mourir parce qu’un homme qui leur ressemblait n’a vu en eux qu’une rente et rien d’autre. La comparaison est légitime parce que c’est ce qu’il fut, vendu ; vendu par un homme que ce mot définit plus que tout autre. Le président poète maîtrisait les mots, mais apparemment pas assez pour en mettre sur le drame que fut sa médiocre existence. Blondin appartenait à cette génération pour qui les lendemains semblaient être ceux de tous les possibles et cela, malgré la balkanisation du continent africain.

Contrairement à Senghor, Blondin n’a pas renié l’intérieur au contact de l’extérieur. Bien que riche de sa formation occidentale, Blondin n’a jamais minoré son identité originelle au profit de celle qu’il étudiait lors de ses années parisiennes. Comme Baidy Kathie Pam à son époque (suite à une punition qui était une humiliation pour lui, le Sénégalais avait tué un administrateur, Abel Jeandet. Il a fini exécuté sur la place publique en 1890), Blondin n’a pas supporté les injustices dont son peuple était victime. Il a payé de sa vie, sa défiance et son patriotisme. C’est triste à dire, mais jusqu’à aujourd’hui, il semble que dans certains pays d’Afrique, aimer son pays soit un crime. Comment ne pas penser à tous ses prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du pouvoir quand est mentionné le nom de Blondin ?

Triste réalité qu’est la nôtre. En contrastant les parcours de Senghor et Blondin, nous remarquons une stricte distinction entre les élites corrompues et les opposants convaincus. Les actions de Blondin s’inscrivent dans un élan protestataire mondial. Aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques bat son plein avec l’essor du mouvement des Black Panthers, en Amérique latine et au Moyen Orient, les mouvements de libération pullulent et dominent la scène politique. La gauche radicale est parfois terroriste. La contestation n’a jamais été aussi frontale et violente. Véritable révolutionnaire, Blondin est devenu le symbole d’une jeunesse sénégalaise tenue en laisse par un régime répressif.

Senghor, lui, n’est qu’un parfait produit de la colonisation. Celui qui est mort dans sa chère Normandie a toujours vu le Sénégal comme un frein à la réalisation de son universalisme francophile. Déjà en 1946, il énonçait devant l’Assemblée nationale française, dont il était membre, son souhait de faire des colonies des territoires autonomes membres d’une fédération qui serait bien sûr sous la coupole de la France. Il n’était pas seul, Césaire partageait aussi avec lui ce souhait. C’est bien connu, les nègres ne peuvent se diriger eux-mêmes.

C’est dans ce sens qu’il fit état plusieurs fois de sa position de vassal en assurant la protection des intérêts français. Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il confirma sa position d’élément clé du pré carré français. En 1961, il vote à l’ONU pour valider le coup d’État de Joseph Kasa-Vubu contre Patrice Lumumba et contre le projet de référendum d’autodétermination en Algérie supervisé par l’ONU. Il soutient la création de la Francophonie et fut le vice-président du Haut-Conseil de cette institution. En 1962, il est l’auteur de l’article fondateur « Le français, langue de culture » dont est extraite la célèbre définition : « La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre ».

Il dira : « La création d’une communauté de langue française sera peut-être la première du genre dans l’histoire moderne. Elle exprime le besoin de notre époque où l’homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l’auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en même temps, à sa propre mesure et à celle du cosmos. » Rien que ça. Il y a là le lyrisme au service de l’acculturation et donc de l’impérialisme culturel. Que nous dit Senghor en somme ? Que « la raison est hellène et que l’émotion est nègre ».

Il y a, dans l’opposition entre les deux hommes, les représentations de deux voies bien distinctes : celle de l’indépendance et celle de la soumission. Il est extrêmement important de lier la vision culturelle des deux hommes à leurs combats politiques. Grâce à l’influence des pensées contestataires d’extrême gauche, Blondin a bâti son logiciel idéologique sur le rejet du pouvoir et des injustices qui caractérisent son action. Il y a dans cette vision une place conséquente accordée à la remise en cause permanente des systèmes quels qu’ils soient. C’est en cela que son parcours intellectuel fut aussi versatile. Il y avait chez lui une soif de savoir qui passait forcément par la remise en question.

Chez Monsieur Senghor, il y a un éloge de l’acquis, de la stabilité, un conservatisme teinté du colonialisme le plus destructeur et déshumanisant. Louer la France comme le faisait Senghor c’est légitimer le discours qui consiste à faire de la colonisation une mission civilisatrice. C’est dire aux nègres que leur humanité ne peut exister qu’en se référant à l’autre. C’est faire l’éloge de la barbarie le tout sous couvert de protection d’une langue, d’un héritage qui n’est que celui de la mort et du viol. C’est dire qu’au fond, le noir avait bien besoin du blanc.

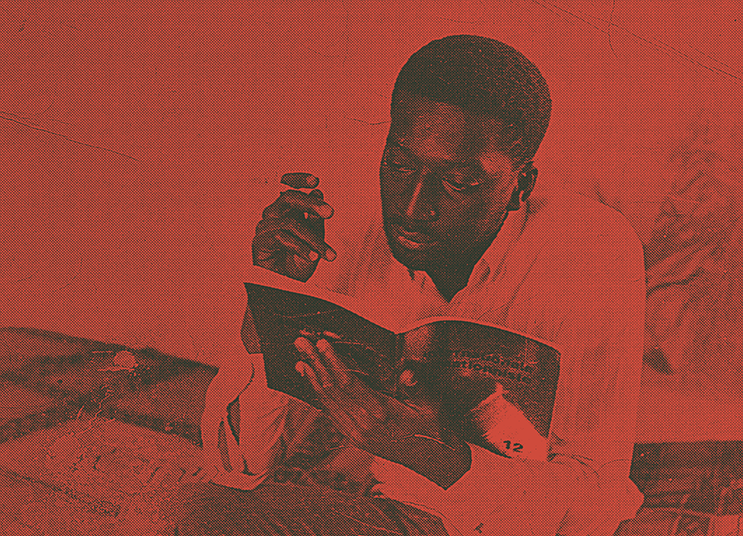

Blondin est décrit par l’un de ses frères, Dialo Diop, comme étant le plus africain d’entre eux. Il parlait Wolof et Bambara mais quelque chose lui manquait. En rentrant au Sénégal, l’introspection permit à Blondin de se rendre compte d’une chose : il ne connaissait pas vraiment son pays. Il avait besoin de se ressourcer, d’être en phase avec ses racines. Dans une interview accordée au site Cases Rebelles il déclare que son « ouverture sur le monde va l’ouvrir à l’Afrique ». Le séjour fut salutaire. Prenant la mesure de son déracinement, il s’est tourné vers les penseurs africains afin de combler son vide et recentrer son ethos sur ce qu’il est profondément, à savoir un africain.

Formé à Normal Sup, premier agrégé sénégalais de l’école, Blondin avait tout pour reprendre les tares des élites africaines intellectuellement et politiquement corrompues qui ne cessent de plonger l’Afrique dans l’obscurantisme et la gabegie et cela depuis les indépendances. Il ne l’a pas fait. Il aurait pu succomber aux affres du pouvoir et s’offrir une position confortable dans un système que l’armée protège et que la France soutient. Issu d’un héritage de lutte et d’affirmation, il a préféré, comme ses frères, prendre la voie de la dignité, pas seulement d’un homme ou d’une famille mais celle d’une nation.

Que fut Léopold Sédar Senghor si ce n’est un traître ? Pas grand chose. Pendant vingt ans il dirigea le Sénégal comme une chasse gardée dont il n’était que le surveillant. Plongé dans ses livres, il n’a pu ou n’a voulu voir la réalité d’une nation qui se serait bien passée de sa présence. Son lyrisme fut aussi écrasant que son incapacité à être un leader quand l’Afrique en avait bien besoin. En voulant en permanence jouer aux chaises musicales de l’identité, il s’est oublié au point qu’il laissa tout le monde à terre ou six pieds sous, comme dans le cas de Blondin. C’est dans cette optique qu’il persécuta pendant des années Cheikh Anta Diop, ne voyant en lui qu’un élément perturbateur pouvant mettre à mal ses rêves d’hégémonie francophile.

Plus qu’un portrait au vitriol d’une fausse idole ou l’éloge d’un vrai modèle, il est ici question de soumission et d’indépendance. Comment aujourd’hui pouvons-nous accepter de laisser l’histoire se répéter sans agir, sans dénoncer ? Comment, alors que nous sommes toujours l’objet des jeux de pouvoirs, pouvons-nous rester silencieux et observer le monde qui est le nôtre s’écrouler depuis notre tour d’ivoire ? Que reste-t-il de l’héritage de Blondin ? Pour ce qui est de celui de Senghor, les résultats de la récente élection sénégalaise montrent qu’il se porte très bien, voire trop bien.

Sans le sanctifier, il s’agit de comprendre qu’Omar Blondin Diop est la représentation de ce que la pensée peut nous apporter de plus beau. La mise en cause permanente de l’autorité, de l’acquis, de la rigidité et de la règle est un impératif politique pour des nations dont l’indépendance n’est souvent qu’un mot creux. Blondin nous rappelle combien le combat est difficile, combien la mort n’est pas si lointaine et que la liberté se paye parfois de sa propre vie. C’est cela qu’il faut retenir de son parcours, la constance d’un homme qui fit de l’évolution perpétuelle de son questionnement l’élément le plus important de sa vie.

Tout le monde n’a pas vocation à être martyr, mais tout le monde peut, l’espace d’un instant, voir le monde tel qu’il est et se demander : que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Comment le faire et avec qui le faire ? C’est ce genre d’élan dont nos sociétés civiles ont bien besoin. La masturbation intellectuelle n’a jamais sauvé personne, il convient de jouir ensemble et de partager les plaisirs qu’offre un renouveau politique sur le continent. Blondin est ce modèle d’engagement dont l’Afrique a besoin. Comprendre que personne, si ce n’est nous-mêmes, ne nous sauvera, est la clé vers un changement d’envergure. Que sa mort ne soit pas vaine, que son nom résonne au Sénégal et dans toute l’Afrique.